Rien de plus dissemblable dans la peinture et pourtant je ne saurais dire lequel des deux je préfère.

Je suis allée voir la semaine dernière et celle d’avant, ces deux magnifiques expositions : Mondrian au centre Pompidou (nocturne le jeudi) et Cranach au musée du Luxembourg (nocturne le vendredi).

Quel bonheur !

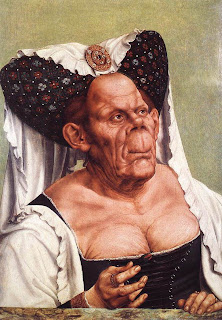

Pour Cranach, a priori mon favori, j’avais acheté le week-end précédent en librairie, le catalogue afin de réellement profiter de l’exposition en meilleure “connaisseuse” que je ne l’étais déjà.

Il y a toujours eu de magnifiques Cranach au Louvre, et ces nues au visage triangulaire si caractéristique m’ont toujours intriguée. Déjà très grande fan de Dürer lui aussi allemand, et vu ma préférence absolue pour cette période de la peinture, j’étais d’avance conquise.

Parlons peu, parlons bien : l’exposition est absolument magnifique, et aligne les chefs d’oeuvre les uns après les autres. Des portraits sobres au fond monochrome (dont le minimalisme, à l’absolue modernité, n’était que la conséquence toute matérialiste d’une recherche d’économie dans la fabrication du tableau, un fond noir étant beaucoup plus rapide à peindre qu’un paysage …) aux grands formats influencés par les mondes infernaux de Jérôme Bosch : tout est absolument splendide.

Mais le tableau qui, contre toute attente, m’a le plus bouleversée est une Lucrèce.

Lucrèce, dans la Rome antique, est violée et se tue, ne supportant pas son déshonneur.

Présentée après une Lucrèce qui lève les yeux au ciel, reprochant à Dieu d’avoir laissé faire un acte aussi horrible (Francesco Francia), la Lucrèce de Cranach regarde le spectateur droit dans les yeux : c’est la société qu’elle accuse. Quelle modernité ! Dieu est mort dès le 16è siècle pour Cranach ….

Ni le catalogue (dont la qualité d’impression laisse à désirer), ni les images sur le web ne rendent justice à ce tableau exceptionnel.

Lucrèce de Francesco Francia :

Lucrèce de Cranach :

A noter, la signature de Cranach : un serpent aux ailes de Dragon, qui me rappelle le “logo” de Dürer, premier peintre connu (à ma connaissance) à signer ses tableaux. Avant, le peintre est un artisan, avec une signature il devient un artiste.

La signature de Dürer :

L’exposition sur Mondrian m’a autant émue qu’un documentaire diffusé il y a quelques temps sur Arte à propos de l’artiste.

Dans ce documentaire, on voit un Mondrian vivant à Montparnasse dans la plus grande pauvreté, confiant à ses amis (lesquels nous rapporte l’anecdote au combien symptômatique d’un artiste authentique refusant de façon absolue tout compromis) qu’il ne “peut plus” peindre des fleurs (pour payer le loyer). C’est “au-dessus de mes forces” dira-t-il.

L’exposition met très bien en avant non seulement l’évolution pictographique du peintre mais aussi l’influence de l’école à laquelle il a appartenu.

Il est du reste étonnant de voir un artiste qui semble aussi individualiste par l’extrême spécificité de son identité graphique, finalement n’être que le produit de son environnement.

Je me souviens il y a quelques années d’une discussion avec mon père au sujet de l’individualisme dans l’art. Je disais que plus un peintre était “personnel”, plus il avait de valeur à mes yeux. Lui me disait le contraire : l’école, le mouvement auquel il appartient est plus important que l’artiste lui même.

Les taoïstes concluraient en disant que la vérité est hors de cette dualité : les deux positions sont simultanément vraies.